「憂傷是一種情緒,它能夠觸動我的心靈,我留戀憂傷的感覺,是因為我在憂傷的情緒中體驗到憂傷可以很美,如同寂寞秋夜的月光,靜靜凋落的花瓣。美得憂傷,也憂傷得美。憂傷的最後都曾經有一個感人的故事。就像情歌中,這個故事的情結並不重要,傾訴相思之苦、分別之情的感情最易打動人。憂傷的感情很像爆炸之後,最可怕的不是爆炸當中,而是平靜之後的無聲。」

--楊永生,「精神之光」

在藝術家2006的六月號上讀到畫家楊永生對於憂傷的描寫,覺得比他的畫還動人、真切。至於憂傷到底是什麼顏色呢?我還是說不上來。

Wednesday, July 26, 2006

Monday, July 10, 2006

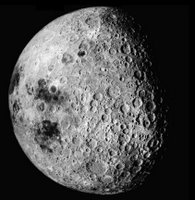

《在月球的彼端》~Far side of the Moon

"Here on earth, we know the universe is infinite, yet we live life in a fishbowl..."

Robert Lepage, Far Side of the Moon

這部加拿大的影片,是羅伯‧勒帕吉自編、自導、自演的,還一人分飾性格迥異的兄弟兩角,讓人沒有辦法不佩服。電影本身也很棒,是好到那種在放映結束之後大家會拍拍手的程度。

far side of the moon 其實是特定用語,專門用來形容月球以前不為人知的那一面。第一張照片是蘇聯太空站在1959年傳回來的 ,看不大清楚。

這張照片則是1998年10月8日,阿波羅16傳送回來的。

(高解析力的結果是讓我們看清楚它滿目瘡痍的表面。月球精心地以自轉週期配合公轉週期,好持續展現自己美麗的一面給世人,但我們卻執意地要看看另一面,然後再說它是"the disfigured face of the moon"。人類到底在想些什麼?)

這部電影的特殊之處,從哥哥菲力普兩次defense沒過的博士論文主題就可以窺知一二:the narcissism of space race--真是虧他想得出來。該翻譯成什麼呢?太空競賽中的自戀性格?

電影其實跟月球沒有多大的關係,不論是哪一面。倒是片中引用俄國太空科學家Tsiolkovsky說的話,似乎跟導演想要表達的意念有某種呼應:

The state of weightlessness is "the ideal refuge for those who find life heavy"

這其實是一場關於人生的inner space之旅,但卻以 outer space為軸線來發展,相當有趣而貼切。

Tuesday, July 04, 2006

Francois Giard~顧爾德的32短篇

中午,溜出去中山堂看另一部台北電影節的電影。

Giard拍的這部傳記電影,給人一種紀錄片的幻覺,他以顧爾德演奏的郭德堡變奏曲作為電影配樂,串連32個各自獨立的短篇。

然後,有了一個活生生的顧爾德。

有顧爾德眼中的世界,有世人眼中的顧爾德。

關於電影,在網路上看到一篇很不錯的介紹與分析:http://www.srcs.nctu.edu.tw/joyceliu/mworks/mw-movies/Gould.htm

* * *

不知道是因為聽了顧爾德而喜歡巴哈,還是因為巴哈而迷上顧爾德。反正就喜歡上顧爾德的巴哈,尤其是郭德堡變奏曲(或者也包含其他,我老是把巴哈的作品混淆在一起)。

據說這部曲子是由32個基礎低音架構而成,還有一套嚴謹卻具有彈性的數學關係,不過我對樂理一竅不通,只聽得出來它不斷地重複,但每次都有一些變化(這就是所謂的變奏曲吧!)。最神奇的是,聽多少次都不會厭倦。實際上通常更本不會注意到這首曲子到底重複播放了幾次。

旋律是那種我完全記不起來,但一聽到就會明白的。

就像是一幅標名為無題的畫,只給你顏色與構形,不提供任何故事與主題,也沒有喜悅、熱情、感動、哀愁甚或是慰藉。

就像是看到Miro, Rothko or Pollock的畫作一樣

在還沒弄清楚畫面的意味時,就先認出其獨特的風格。

巴哈音樂的純粹

讓人體會到,原來聲音可以如此串連與堆疊,原來鋼琴的音響效果可以如此。

顧爾德的演奏給予琴音一種「質地」,有那種「大珠小珠落玉盤」的味道。

我想他們兩個很配吧!

在我不盡完整的顧爾德錄音收藏中,有一SONY1995年的《顧爾德的一生》(gleen gould images),包含有兩片CD,一片名為Glenn Could plays Bach,另一片是Glenn Gould plays not Bach。喜歡它不是因為錄音特別好(其實大部分的時候我都聽不出來有什麼差別),也不是曲目好,而是覺得切割得相當好。這位製作人真是相當天才,彷彿又創造出另一層的「對位」關係!

巴哈的這一片,從義大利協奏曲、二聲部創意曲、法國組曲、前奏曲與賦格到郭德堡變奏曲……我都區分不太出來。隱約中有一個整體感覺,該如何形容呢,如果能把Glenn-Could-plays-Bach當作是形容詞,應該就是這樣吧!

而非巴哈的部分,曲目都是常常聽到的,但顧爾德把它們變得很不一樣。,至此,體會到演奏家的詮釋力量有多大。但我好像比較偏好正常一點的版本。

Subscribe to:

Comments (Atom)